死亡事故多発の『勝手踏切』 「危ないのはわかるが、無くなると困る」 その危険な実態に迫る

4/17(木) 20:30

踏切ではないのに、地元住民が生活道路のように道路を横断する、いわゆる“勝手踏切”危険とわかっていても渡ってしまう理由とは?勝手踏切の実態に迫ります。

【竹内記者】

「こちらは親子ですかね。左右を確認して線路に入っていきます」

人ひとりがやっと通れるほどの細い歩道。

進んだ先には…線路。

線路を越えるとまた細い道が続きます。

歩道と線路を仕切るものはありません。

踏切ではないのに住民が生活道路のように線路を横断する、「勝手踏切」といわれる場所です。

「危険です。立ち入らないでください」と書かれた看板が設置されているにもかかわらず、取材中も続々と線路を渡る人の姿が…

【通行人】

Q:通っちゃいけない…でもよく通りますか?

「私は久しぶりに通った」

Q:危険というのは認識していますか?

「危険は認識しています」

Q:ここはよく通られる?

「通ります。(危険ですって書かれているところでもあって)危険です…そうですね」

危険だとわかっていても渡ってしまうという「勝手踏切」。

周辺住民への取材などで、その危険性が、さまざまな角度から見えてきました。

【竹内記者】

「こちらは親子ですかね。左右を確認して線路に入っていきます」

人ひとりがやっと通れるほどの細い歩道。

進んだ先には…線路。

線路を越えるとまた細い道が続きます。

歩道と線路を仕切るものはありません。

踏切ではないのに住民が生活道路のように線路を横断する、「勝手踏切」といわれる場所です。

「危険です。立ち入らないでください」と書かれた看板が設置されているにもかかわらず、取材中も続々と線路を渡る人の姿が…

【通行人】

Q:通っちゃいけない…でもよく通りますか?

「私は久しぶりに通った」

Q:危険というのは認識していますか?

「危険は認識しています」

Q:ここはよく通られる?

「通ります。(危険ですって書かれているところでもあって)危険です…そうですね」

危険だとわかっていても渡ってしまうという「勝手踏切」。

周辺住民への取材などで、その危険性が、さまざまな角度から見えてきました。

《スタジオ》

ここからは取材した竹内記者とお伝えします。

【竹内記者】

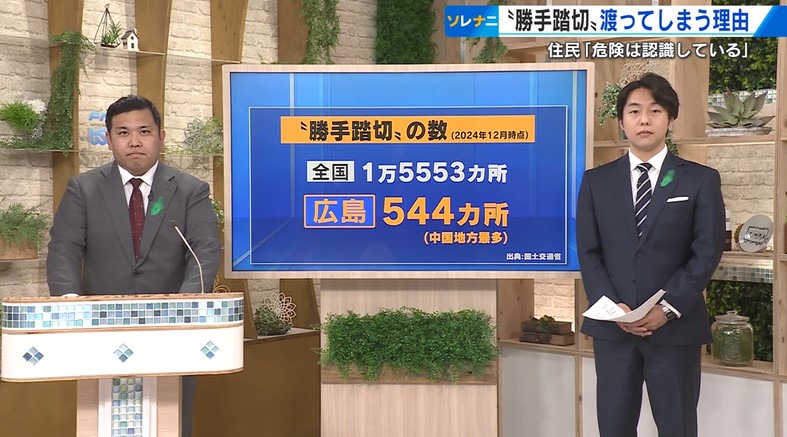

「国交省は去年12月時点の全国の勝手踏切の数を調査しました。

その数がこちら1万5553カ所。

県内は544カ所で中国地方では最多です」

ぱっと見て多いなという印象です。

「わたしは先日去年死亡事故が起きた勝手踏切を取材してきました。危険でもここを渡ってしまう理由と勝手踏切が危険といわれる実態が、周辺住民の話などから見えてきました」

ここからは取材した竹内記者とお伝えします。

【竹内記者】

「国交省は去年12月時点の全国の勝手踏切の数を調査しました。

その数がこちら1万5553カ所。

県内は544カ所で中国地方では最多です」

ぱっと見て多いなという印象です。

「わたしは先日去年死亡事故が起きた勝手踏切を取材してきました。危険でもここを渡ってしまう理由と勝手踏切が危険といわれる実態が、周辺住民の話などから見えてきました」

《VTR》

安佐南区緑井、可部線の七軒茶屋駅の近くにある「勝手踏切」

【通行者】

「2回かな。去年事故がありましたよね」

去年4月この勝手踏切を渡ろうとした高齢の男性が列車にはねられ死亡しました。

それから6か月後の去年10月にも、可部線の別の勝手踏切でも死亡事故が起きています。

【女性】

Q:でもここを通らない選択肢はない?

「怖いですよ。怖いけどよく右左見て」

怖くても渡るという、そのわけは…

【通行者】

「ここを渡らないとそこのコンビニに行くのにショートカットできない」

勝手踏切を渡った先にある、コンビニやバス停。

日常的に利用する場所への“最短ルート”となっているのです。

そして、取材していると“ある危険性”が見えてきました。

【竹内記者】

「今あちらで警報機が鳴っているんですが、勝手踏切の前ではほとんど聞こえませんね。こちらにいると突然電車が現れたような感覚です。電車が近づくのも直前までほとんど気づきませんでした」

この女性は子どもに勝手踏切を渡らないよう普段から言い聞かせているということです。

【勝手踏切を使わない女性】

「子どもにも踏切のあるところ以外は通らないように教えている」

この勝手踏切には、警報機の音が聞こえにくい以外にも危険な点があると指摘します。

【勝手踏切を使わない女性】

「あそこ見てもらったらわかるようにブロック塀で電車が来るのも見えないんですよね。(左から来るのが見えない?)そう見えないし」

画面左から来る列車はブロック塀で死角となり、直前まで接近に気づく事ができないという事です。

安佐南区緑井、可部線の七軒茶屋駅の近くにある「勝手踏切」

【通行者】

「2回かな。去年事故がありましたよね」

去年4月この勝手踏切を渡ろうとした高齢の男性が列車にはねられ死亡しました。

それから6か月後の去年10月にも、可部線の別の勝手踏切でも死亡事故が起きています。

【女性】

Q:でもここを通らない選択肢はない?

「怖いですよ。怖いけどよく右左見て」

怖くても渡るという、そのわけは…

【通行者】

「ここを渡らないとそこのコンビニに行くのにショートカットできない」

勝手踏切を渡った先にある、コンビニやバス停。

日常的に利用する場所への“最短ルート”となっているのです。

そして、取材していると“ある危険性”が見えてきました。

【竹内記者】

「今あちらで警報機が鳴っているんですが、勝手踏切の前ではほとんど聞こえませんね。こちらにいると突然電車が現れたような感覚です。電車が近づくのも直前までほとんど気づきませんでした」

この女性は子どもに勝手踏切を渡らないよう普段から言い聞かせているということです。

【勝手踏切を使わない女性】

「子どもにも踏切のあるところ以外は通らないように教えている」

この勝手踏切には、警報機の音が聞こえにくい以外にも危険な点があると指摘します。

【勝手踏切を使わない女性】

「あそこ見てもらったらわかるようにブロック塀で電車が来るのも見えないんですよね。(左から来るのが見えない?)そう見えないし」

画面左から来る列車はブロック塀で死角となり、直前まで接近に気づく事ができないという事です。

《スタジオ》

【竹内記者】

「このように列車がブロック塀で死角になるなど勝手踏切は、その土地ごとに危険といわれる事情が異なるようです。

その勝手踏切の数ですが、4年前の調査から全国的には1割、県内では2割程度と若干減ってはいるものの、抜本的な対策は進んでいないのが現状です」

Q:対策が進んでいないのはなぜでしょうか?

「勝手踏切ができた経緯に関係があるようです。というのも、古くからあった生活道路。これは「里道」と呼ばれる道路ですが、ここに、あとから線路を敷かれてできたところが、勝手踏切となったケースが多いんです。

そのため、勝手踏切を廃止には、土地の権利者との交渉や周辺住民の同意が必要となります」

Q:行政とJRの判断だけで廃止することができないんですね?

「そうなんです。線路を渡ることは「鉄道営業法」で禁止されていて、JRと広島市は、住民らと勝手踏切の封鎖に向けた議論を進めたいとしています。

しかし、住民に話を聞くと「危険は承知。なくなるのは仕方ない」という声がある一方で、「なくなったら困る」「もともとあった道にあとから線路を敷いたのに、封鎖するというのは納得いかない」と話す人もいました。

丁寧に議論を進めるべき難しい問題ではありますが、取材してみて、相当危険な場所であると私自身感じました。死亡事故も起きているという事で、早急な対策が必要です」

【竹内記者】

「このように列車がブロック塀で死角になるなど勝手踏切は、その土地ごとに危険といわれる事情が異なるようです。

その勝手踏切の数ですが、4年前の調査から全国的には1割、県内では2割程度と若干減ってはいるものの、抜本的な対策は進んでいないのが現状です」

Q:対策が進んでいないのはなぜでしょうか?

「勝手踏切ができた経緯に関係があるようです。というのも、古くからあった生活道路。これは「里道」と呼ばれる道路ですが、ここに、あとから線路を敷かれてできたところが、勝手踏切となったケースが多いんです。

そのため、勝手踏切を廃止には、土地の権利者との交渉や周辺住民の同意が必要となります」

Q:行政とJRの判断だけで廃止することができないんですね?

「そうなんです。線路を渡ることは「鉄道営業法」で禁止されていて、JRと広島市は、住民らと勝手踏切の封鎖に向けた議論を進めたいとしています。

しかし、住民に話を聞くと「危険は承知。なくなるのは仕方ない」という声がある一方で、「なくなったら困る」「もともとあった道にあとから線路を敷いたのに、封鎖するというのは納得いかない」と話す人もいました。

丁寧に議論を進めるべき難しい問題ではありますが、取材してみて、相当危険な場所であると私自身感じました。死亡事故も起きているという事で、早急な対策が必要です」